В День российской науки Южный федеральный университет проводит пресс-тур для представителей СМИ по своим передовым лабораториям. Сотрудники научных центров и лабораторий рассказывают журналистам о разработках и достижениях университета.

Последней точкой экскурсии стал Инжиниринговый центр приборостроения радио и микроэлектроники Южного федерального университета, который представляет собой проектный центр, обеспечивающий предоставление заказчикам инженерно-консультационных и инновационно-технологических услуг проектно-конструкторского, исследовательского, расчетно-аналитического и опытно-производственного характера в высокотехнологичной сфере.

В Научно-образовательном центре “Нанотехнологии” Института нанотехнологий, электроники и приборостроения гостям рассказали о работе центра. Как отметил Алексей Коломийцев, на сегодняшний день это самый оснащённый центр на Юге России. Здесь подготавливают высококвалифицированных специалистов, которые востребованы на промышленных предприятиях России и мира.

Алексей также рассказал, что находится в гермозоне-2 и рассказал, как она устроена:

- Гермозона-2 создавалась для организации стерильного производства изделий микроэлектроники и микромеханики. В рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые ведутся в институте, здесь выполняется производство экспериментальных образцов и мелких партий. Задачи разработки решают в первой гермозоне, а задачи производства – во второй.

Участники пресс-тура прибыли в Таганрог. Первым делом они посетили безэховую камеру в Институте радиотехнических систем и управления. Южный федеральный университет – единственный вуз в России, в котором есть собственная безэховая камера.

Благодаря установленным специальным антеннам в этой камере учёные университета изучают, как в среде без препятствий распространяется радиосигнал.

Следующий пункт назначения - Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов. Здесь профессор Александр Солдатов знакомит журналистов с деятельностью института. Он рассказал, что институт работает в междисциплинарной области науки о материалах, а его сотрудниками являются физики, химики, математики и биологи.

Ведущий научный сотрудник института Камалудин Абдулвахидов занимается рентгеноструктурным анализом на дифрактометре D2 PHASER.

- Мы изучаем как нанопорошки, так и кристаллические, крупнокристаллические, а также металл, керамику и другие твёрдые тела. С помощью этого прибора мы анализируем структуру веществ, - рассказывает Камалудин Абдулвахидов.

Инженер института Алина Скорынина занимается моделированием и анализом металлоорганических каркасных структур. Эти материалы используются в качестве катализаторов, а также для хранения лёгких газов, их транспортировки.

- На этом приборе можно снимать элементный состав твёрдых материалов. Под действием рентгеновского излучения испускаются фотоны и по тому, какой энергией обладает каждый фотон, мы можем определить, какое элементное содержание в конкретном образце. Это может быть важно для изучения поверхности материалов. К примеру, если на поверхности обнаруживаются какие-то дефекты, то скорее всего, в них могли абсорбироваться молекулы, - рассказывает Алина.

В Лаборатории исследования новых каталитических материалов изучают новые материалы, разработанные на основе наночастиц благородных металлов на активных подложках.

- Каждый современный автомобиль имеет катализатор, который нейтрализует вредные газы из двигателя автомобиля. К вредным газам относится моноксид углерода, угарный газ, моноксид азота и другие соединения. Катализатор, который основан на маленьких частицах благородных металлов (платина, палладий), нейтрализует эти примеси и окисляет угарный газ до углекислого газа. Таким образом из выхлопной трубы автомобиля выходит безвредный углекислый газ и вода, - рассказывает заведующий лабораторией Александр Гуда.

В Академии биологии и биотехнологии ЮФУ профессор Татьяна Минкина рассказывает об исследовании почв для нужд агропромышленного комплекса.

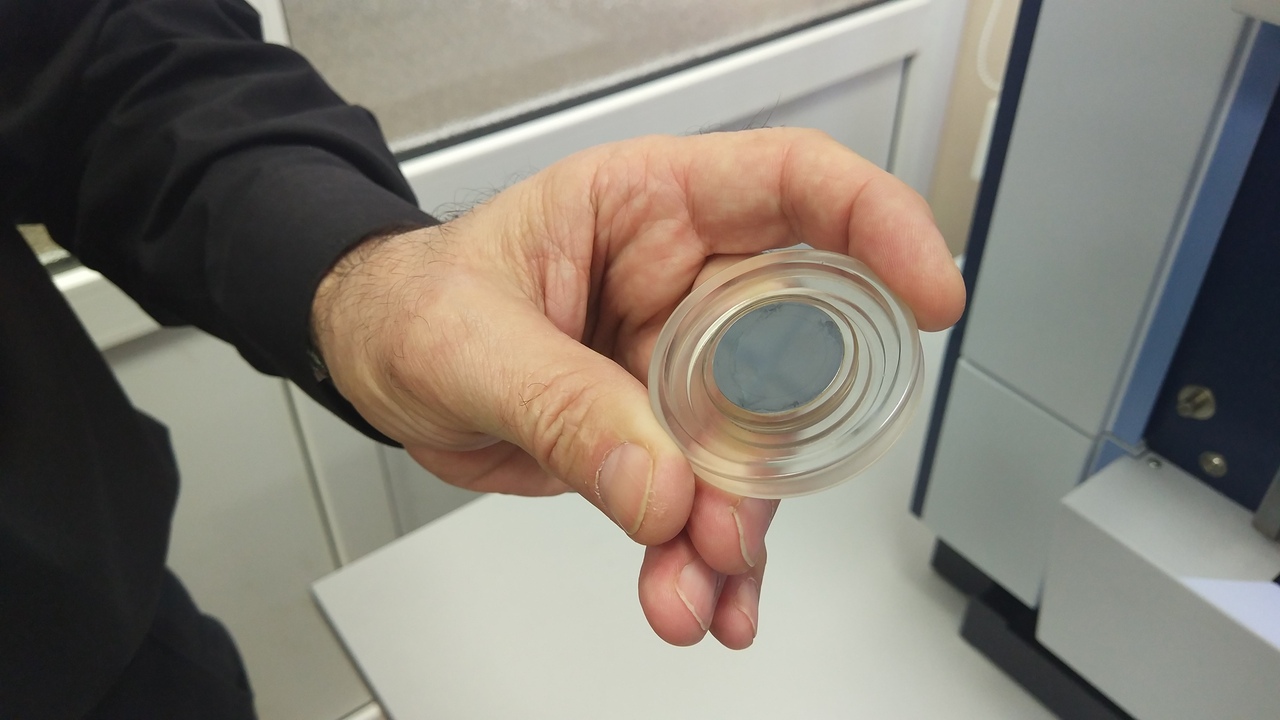

- Представленный микроскоп очень интересен для почвоведов тем, что на нём мы можем рассмотреть клетки растений, которые выросли на загрязнённых почвах и пытаемся выявить механизм, как растения приспосабливаются к загрязнению, куда они девают металлы, которые поступают в корни и стебли, что с ними происходит.

На сегодняшний день удалось определить, что растения могут накапливать металлы в межклеточных пространствах, вакуолях. И таким образом растение не пропускает вредные вещества к жизненно важным центрам в клетках. Больше всего аккумулируют в себе вредные вещества и препятствуют их дальнейшему распространению корни.

Есть растения, которые практически совсем не накапливают в надземной части вредные вещества, то есть всё аккумулируют в корнях. Одной из такой сельхозкультуры является ячмень.

В академии также ведутся разработки по созданию технологии биочара (углеродного сорбента), которая позволяет утилизировать отходы растительного производства – например, шелуху подсолнечника или риса. В Ростовской области ежегодно образуется около 65 миллионов тонн риса и 1,5 миллиона тонн подсолнечника. В итоге около 20% составляют отходы. Рисовая шелуха опасна тем, что при её утилизации образуется диоксид кремния – опасное для человека вещество, вызывающее силикоз лёгких.

Разработанная в академии технология позволяет сжигать отходы без кислорода. В результате образуется биосорбент, который позволяет сорбировать тяжёлые металлы и органические углеводороды, а также повышает плодородие почв, улучшает качество микроэлементов и в итоге стимулирует рост и развитие растений.

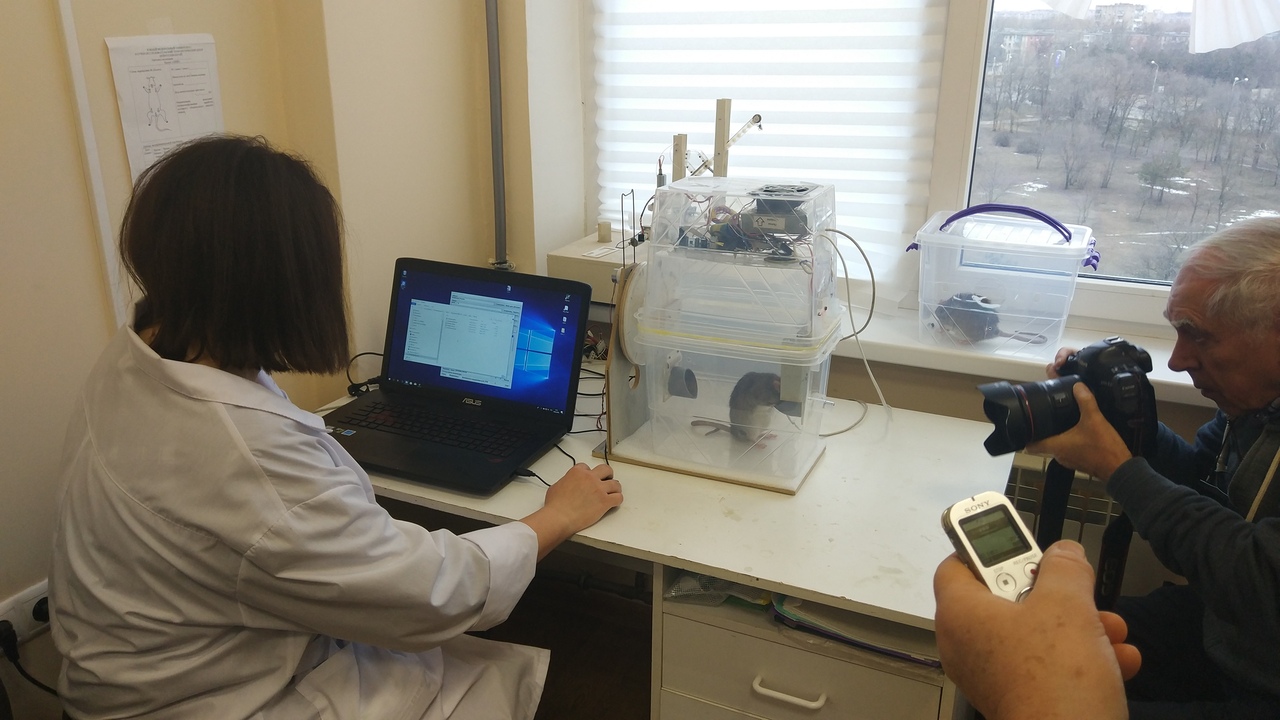

Первая точка - лаборатория "Нейротехнологии восприятия и распознавания".

- В лаборатории проходят нейрофизиологические исследования по разработке биогибридных систем, которые направлены на распознавание неких опасностей, сложностей. Крыса является своего рода «лакмусовой бумажкой», которая позволяет отследить, насколько комфортно её пребывание, – рассказывает заместитель руководителя лаборатории Виктор Войнов.

Также большой объём фундаментальных нейрофизиологических исследований в лаборатории связан с пониманием механизмов нейроинформационных отношений в области управления, распознавания, восприятия.

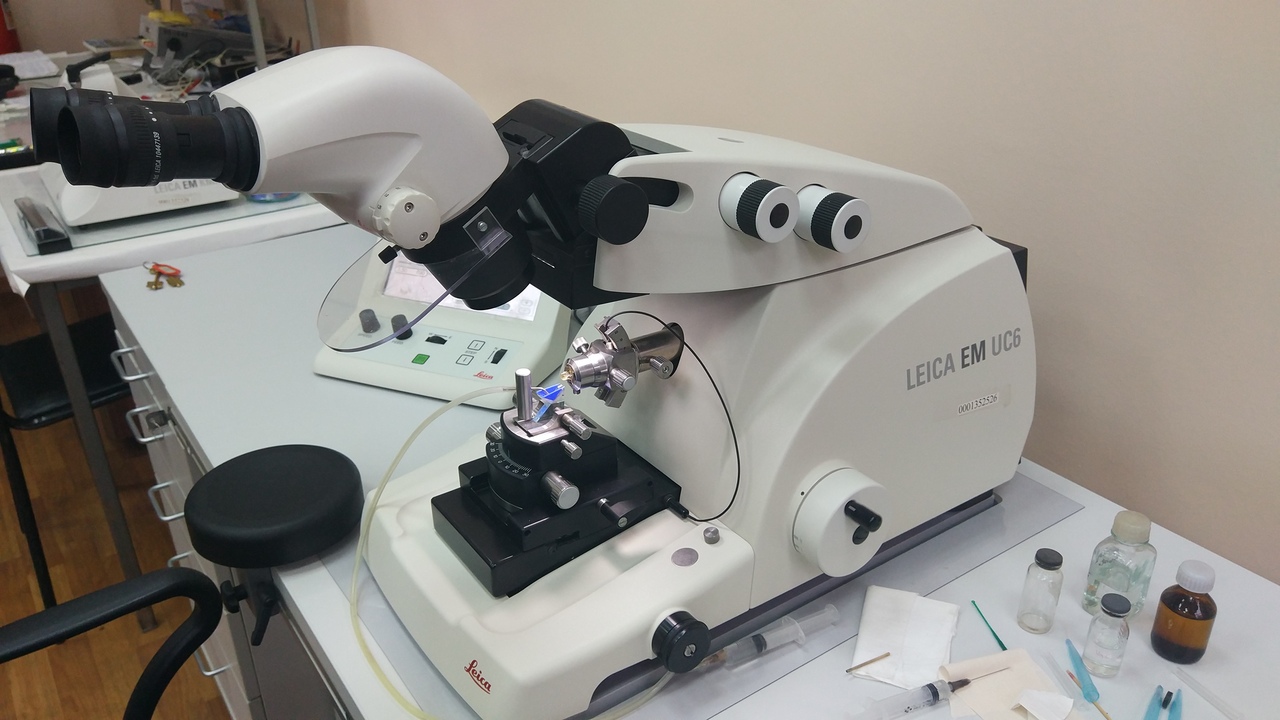

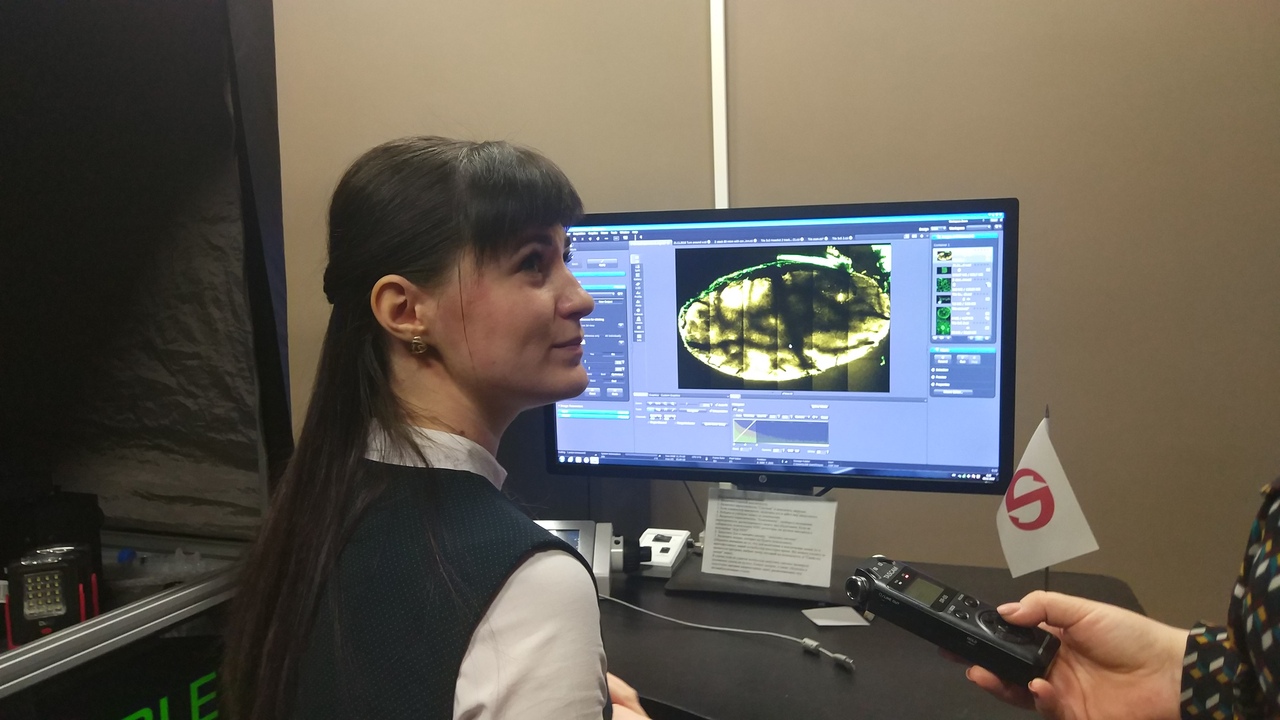

Лаборатория оснащена единственным на юге России сканирующим лазерным микроскопом, сконфигурированным с фемтосекундным лазером. Используемые технологии конфокальной и мультифотонной микроскопии позволяют визуализировать активность клеток мозга, предварительно окрашенных флуоресцентным красителем.

Диапазон длин волн фемтосекундного лазера обладает самым низким уровнем поглощения в живой ткани, что позволяет визуализировать глубокорасположенные клетки. Получая серии оптических «срезов» на разных глубинах можно выполнять объемную реконструкцию образцов, с высоким пространственным разрешением отслеживать изменения во времени, происходящие в разных областях мозга при восприятии различных сенсорных стимулов.

- Сегодня эффективные вычисления достигаются путём их распараллеливания на специальных устройствах. На вычислительном кластере используются видеокарты, каждая из которых содержит 3,5 тысячи вычислительных единиц. На кластере могут решаться задачи численного моделирования сложных математических и биологических моделей. В южном регионе это одно из самых мощных вычислительных устройств, - рассказал младший научный сотрудник Максим Бурбелов.

Краткая ссылка на новость sfedu.ru/news/60169